送迎保育ステーションの意義

あなたの頼れる御用聞き 北浦一郎です。

公教育、命の大切さ、環境、女性活躍

について、

最新の情報、

皆様がお気づきでない可能性のある情報

をお届けしています。

皆様のご意見も

是非、お寄せいただければ幸いです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7月9日(水)の中日新聞の記事です。

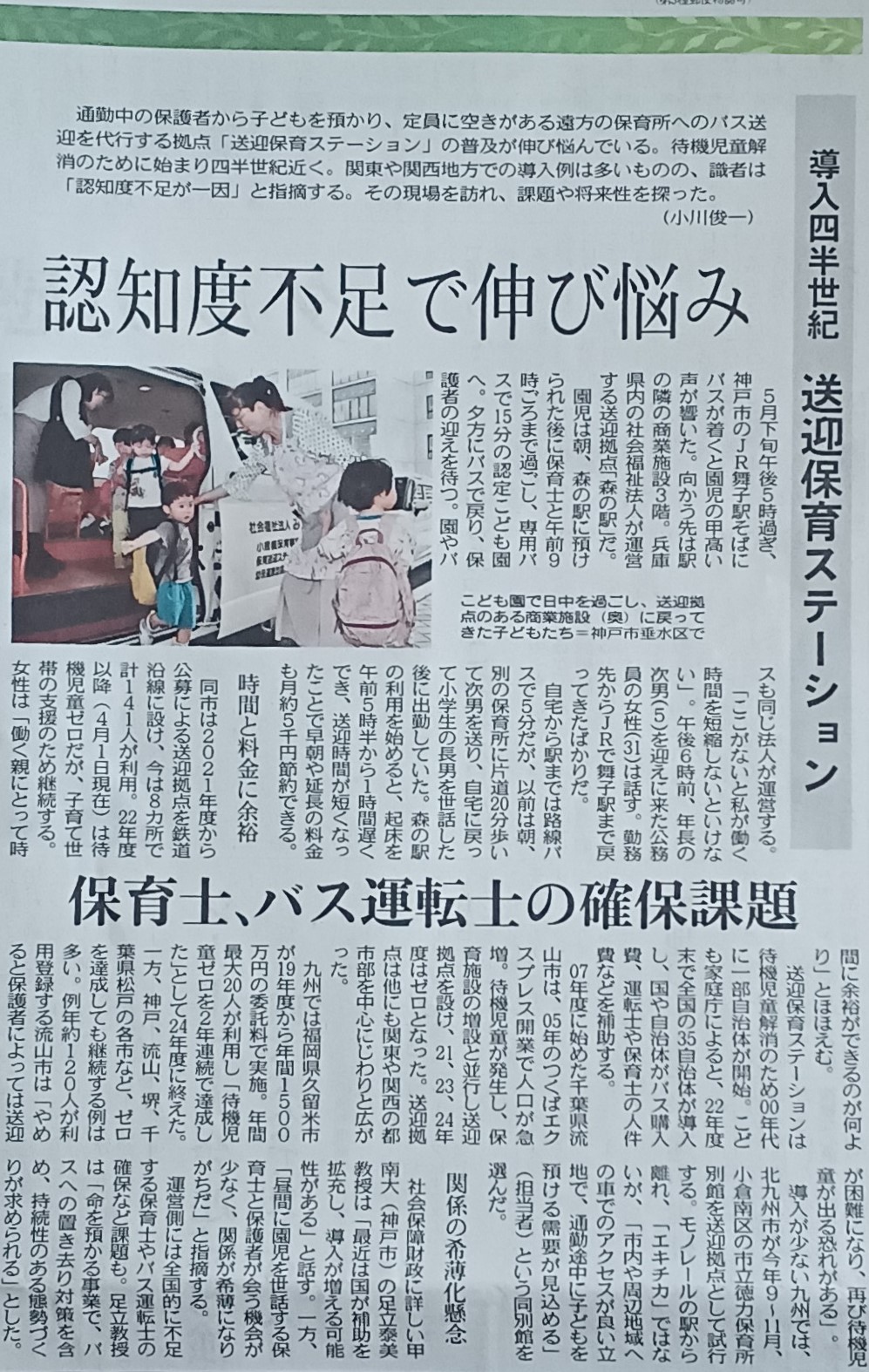

通勤中の保護者から子どもを預かり、

定員に空きがある遠方の保育所への

バス送迎を代行する拠点

「送迎保育ステーション」の

普及が伸び悩んでいる。

待機児童解消のために始まり

四半世紀 近く。

関東や関西地方での導入例は多いものの、

識者は「認知度不足が一因」と指摘する。

その現場を訪れ、課題や将来性を探った、

とする記事です。

「神戸市は2021年度から

公募による

送迎拠点を鉄道沿線に設け、

今は8カ所で計141人が利用。

22年度以降(4月1日現在)は

待機児童ゼロだが、

子育て世帯の支援

のため継続する。

女性は

『働く親にとって

時間に余裕ができる

のが何より』とほほえむ。」

「送迎保育ステーション」の

仕組みと現状、そして

利用者のメリットを

学びました。前提は保護者が電車通勤

でかつ、早朝からの出勤で

地域特性があると

想いました。一報、この

「送迎保育ステーション」

があることで、マイカー通勤を減少させる

効果も期待できると

想いました。一般社団法人「おだやか」の

今後の展開への参考に

させて頂きます。

「社会保障財政に詳しい

甲南大の足立泰美教授は

『最近は国が補助を拡充し、

導入が増える

可能性がある』と話す。

一方、

『昼間に園児を世話する

保育士と保護者が会う

機会が少なく、

関係が希薄になりがちだ』

と指摘する。」

「保育士と保護者が会う

機会が少なく、

関係が希薄になりがち」という「送迎保育ステーション」の

欠点の一つを学びました。私たちが子育てを支援する方法、

子どもたちが自由に学べる環境を

整えるために、不足していることが

多いことも学びました。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。